Die vorläufige Auswertung der Silvesterumfrage des Jahreswechsels 2025/2026 hat bislang Daten von 748 Betroffenen mit feuerwerksbedingter Augenverletzungen aus 76 Kliniken erhalten. Die endgültige Auswertung wird im Februar 2026 hier bekannt gegeben.

Wir fordern ein Verbot von privatem Feuerwerk zum Schutz der öffentlichen Gesundheit

Vor diesem Hintergrund hat die DOG unter ihren Mitgliedern eine Umfrage durchgeführt, die eine klare Mehrheit für ein Verbot von privatem Feuerwerk zeigt. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft sehen wir es als unsere Pflicht an, auf die evidenzbasierten Erkenntnisse unserer Untersuchungen hinzuweisen und Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu empfehlen.

Wir fordern daher:

- Die Überarbeitung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz mit dem Ziel, den privaten Erwerb und Gebrauch von Pyrotechnik zu Silvester dauerhaft zu beenden.

- Die Unterstützung von Ländern und Kommunen bei der Umsetzung lokaler Verbote und Einschränkungen für privates Feuerwerk.

Eine Auswahl relevanter wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Thema:

- Spektrum von Feuerwerksverletzungen an einer Universitäts-Augenklinik nach dem COVID-19-Lockdown., Ophthalmologie 2024 ꞏ 121:27–35

Framme, C., Book, B., Hufendiek, K., Panidou-Marschelke, E., Sinicin, E., Lindziute, M., Rauscher, J., Hamann, M., Agostini, H., Gabel-Pfisterer, A.

- Pandemiebedingtes Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern in Deutschland führt zu einer deutlichen Abnahme der Augenverletzungen.

Ophthalmologie 2022 Volume ꞏ 119:1257–1266

Gabel-Pfisterer, A., Böhringer, D. & Agostini, H., stellvertretend für die Feuerwerks-Verletzungen-Studiengruppe

- Augenverletzungen durch Feuerwerks- und Knallkörper Ophthalmologe 2019 ꞏ 116: 1136–1137

Gabel-Pfisterer, A., Böhringer, D. & Agostini, H.

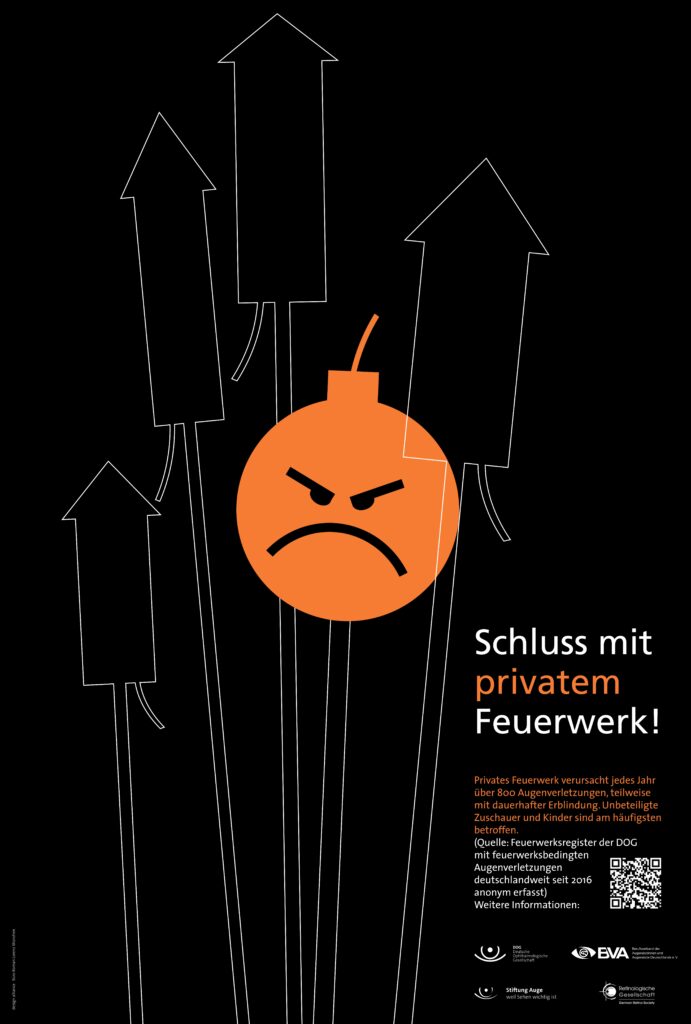

Weisen Sie auf die Risiken von privatem Feuerwerk hin!

Zum Jahreswechsel 2024/25 lag die Gesamtzahl der Augenverletzungen mit 905 Verletzten über dem Niveau des Vorjahres. Wir haben rund 300 Betroffene mehr als in den Jahren vor der Pandemie dokumentiert. Wie in den letzten Jahren sehen wir: In ca. 60 % der Fälle trifft es unbeteiligte Zuschauer und Passanten und in bis zu 40 % Kinder und Jugendliche, die bei schweren Verletzungen lebenslang mit funktionellen und kosmetischen Folgen zu kämpfen haben. Besonders häufig sind Kinder unter 12 Jahren betroffen.

Um Ihre Patientinnen und Patienten auf die teilweise dramatischen Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper aufmerksam zu machen, liegt dieser Ausgabe ein Poster bei, das Sie in Ihrer Praxis oder Klinik aushängen können – natürlich auch gerne in Schule oder Kita oder wo auch immer Sie es für sinnvoll erachten. Sie können das Poster auch selbst ausdrucken.

Dank der Dateneingabe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 85 diensthabenden Augenkliniken in Deutschland konnten wir diese Daten über die vergangenen acht Jahre erheben und die dramatische Entwicklung darstellen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement – wir sehen es als Auftrag, diese Erhebung fortzusetzen!

Auch zum kommenden Jahreswechsel wollen wir diese vermeidbaren Verletzungen wieder dokumentieren, um eine datengestützte Diskussion zu ermöglichen: Daher bitten wir schon jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von notdienstleistenden Augenkliniken um rege Teilnahme. Mehr Informationen dazu finden Sie weiter unten.

Der Zugang zu Feuerwerkskörpern birgt unter den derzeit gültigen Regulationen ein sehr hohes Verletzungspotenzial. Nutzen Sie das Poster, um auf dieses Risiko aufmerksam zu machen und helfen Sie mit, Kinder, Jugendliche sowie unbeteiligte Zuschauer und Passanten zu schützen.

A. Gabel-Pfisterer, H. Agostini, D. Böhringer

Poster für die Praxis:

Schützen Sie Ihre Kinder und sich selbst!

Das Poster liegt der November-Ausgabe „Die Ophthalmologie“ (Heft 11) bei.

Außerdem können Sie das Poster selbst ausdrucken. Link zur Druckversion

Erfassung von Verletzungsfällen:

Unsere Silvesterumfrage 2025/2026 – so nehmen Sie teil

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Silvesterumfrage. Nur gemeinsam schaffen wir es, die emotionale Diskussion um privates Feuerwerk auf eine evidenzbasierte Grundlage zu stellen. Alle Kliniken, die eine Rettungsstelle oder Notdienst anbieten, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Um den Kontakt zu erleichtern, werden die Kliniken gebeten, einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin zu benennen und den Kontakt bis zum 1. Dezember an Frau Jutta Erndl aus der DOG-Geschäftsstelle zu senden. Sollte kein Ansprechpartner genannt werden, so wenden wir uns an unsere Kontakte aus dem letzten Jahr.

Für die elektronische Erfassung der Verletzungsfälle benötigen Sie einen Weblink. Diesen können Sie unter https://ansb.uniklinik-freiburg.de/3009/silvesteranfrage.html anfordern und den diensthabenden Kolleginnen und Kollegen mit Password zur Verfügung stellen. Jede Klinik erhält einen Zugang.

Wir erfassen feuerwerksbedingte Augenverletzungen zwischen dem 27. Dezember 2025 und dem 3. Januar 2026. Im Bedarfsfall können auch frühere oder spätere Verletzungen mit einer Erklärung im Freitext eingegeben werden.

Der Online-Fragebogen gewährleistet eine standardisierte Datenerhebung; die digitale Erfassung in der Untersuchungssituation oder unmittelbar danach erhöht die Datenqualität. Bitte achten Sie darauf, dass die Daten zur Person, zur Unfallsituation und zu den Feuerwerkskörpern im Online-Formular abgefragt und notiert werden. Alternativ übermitteln Sie die Daten gesammelt bis Mitte Januar 2026 über den Online-Fragebogen. Bitte geben Sie bei der Dateneingabe auch die Namen und Affiliation(en) der Untersuchenden im Freitext an – dies ist wichtig, damit alle Untersuchenden in die Studiengruppe aufgenommen und bei der Publikation genannt werden können.

Die Auswertung erfolgt durch uns nach Eingabe aller Daten mit zitierfähiger Nennung der gesamten Studiengruppe.

| Teilnahme an der Studie: Kurzversion des Ablaufs |

|---|

| Bis 1. Dezember 2025 | AnsprechpartnerIn an Jutta.Erndl@dog.de melden |

| Bis 13. Dezember 2025 | Anfrage der Zugangsdaten unter https://ansb.uniklinik-freiburg.de/3009/silvesteranfrage.html |

| Bis 15. Dezember 2025 | Anlegen eines Klinikzugangs + Weitergabe der Zugangsdaten an die Diensthabenden |

| 27.12. – 03.01.2026 | Eintrag der Daten in den Online-Fragebogen |

| Bis 5. Januar 2026 | Eintrag der Daten in den Online-Fragebogen mit Nennung der Untersuchenden, Behandelnden und Organisierenden |

| Bitte geben Sie uns im Fall von ausbleibenden Feuerwerks-Betroffenen eine Negativ-Rückmeldung auf dem Onlinebogen – die Option „wir haben KEINE Betroffenen versorgt“ ist hinterlegt. Melden Sie sich bitte auch, wenn es keinen Notdienst zwischen den Jahren gibt. |

Feuerwerk – kommunal statt privat

Privates Feuerwerk ist gefährlich und führt bei jedem Jahreswechsel zu schweren Verletzungen bei Hobby-Feuerwerkern und umstehenden Zuschauern, darunter bis zu 40% Jugendliche und Kinder. Privates Feuerwerk hat in Deutschland im Gegensatz zu öffentlichem Feuerwerk keine lange Tradition und stellt kein soziales Gut dar.

Die Arbeitsgruppe „Feuerwerksverletzung“ der DOG Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft startet eine Initiative, um Silvesterfeuerwerk sicherer zu machen. Privates soll durch kommunales Feuerwerk abgelöst werden. Kommunales Feuerwerk, das privat oder öffentlich finanziert wird, kann vielfältig und prächtig sein und zum gemeinschaftlichen Erlebnis im Dorf, in der Stadt oder Metropole werden. Ausgebildete lokale Feuerwerker (z.B. aus den Reihen der lokalen Feuerwehr) stehen für Qualität und Sicherheit eines kommunalen Feuerwerks. Diese Kernpunkte zum Wechsel von privatem zu kommunalem Feuerwerk sind 2023 beim Petitionsausschuss eingereicht und von diesem als Folgepetition eingestuft worden. Folgepetitionen unterstützen Petitionen mit ähnlicher Ausrichtung im parlamentarischen Prozess, ohne selbst zur Abstimmung veröffentlicht zu werden. Damit wird es nahezu unmöglich, über den Petitionsweg eine größere Öffentlichkeit zu erreichen.

Sie möchten diese Initiative unterstützen und die politische Meinungsbildung mitgestalten?

Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Prof. Dr. H. Agostini

Klinik für Augenheilkunde

Killianstr. 5, 79106 Freiburg

E-Mail

Dr. Ameli Gabel-Pfisterer

Klinikum Ernst von Bergmann

Charlottenstr. 72, 14467 Potsdam

E-Mail

Hintergrund

Öffentliches Feuerwerk ist ein soziales Gut.

Erste Berichte über den chinesischen Mönch Li Tan, der mit Schwarzpulver gefüllte Bambusrohre zum Explodieren brachte und damit auch für Unterhaltung sorgte, sind etwa 1400 Jahre alt. Das erste offizielle Feuerwerk in Europa fand 1506 beim Reichstag zu Konstanz statt, als der spätere Kaiser Maximilian ein Zeichen von Macht setzen wollte. Im Barock und Rokoko waren es die Lustfeuerwerke, die der europäische Adel zu besonderen Anlässen inszenieren ließ. Wer kennt nicht Händels Feuerwerksmusik, eine Komposition, die der englische König in Auftrag gab, um mit einem musikbegleiteten Feuerwerk das Ende des österreichischen Erbfolgekrieges zu feiern. Feuerwerk ist auch heute noch an Nationalfeiertagen und öffentlichen Großveranstaltungen ein Ausdruck gemeinsamer Freude und hebt die Festlichkeit des Augenblicks als Erlebnis für alle hervor. Diese Form des gemeinsamen Feuerwerks ist ein soziales Gut.

Privates Feuerwerk ist gefährlich.

Privates Feuerwerk hingegen hat in Europa eine kurze Geschichte. Nachdem der Hamburger Kanonier der Bürgerartillerie Georg Berckholtz 1834 die erste Feuerwerkerei gegründet hatte, findet das Kleinfeuerwerk zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Weg in die privaten Haushalte. Heutzutage werden Feuerwerkskörper für privates Feuerwerk vor allem in China und Indien produziert. Jedes Jahr kommt es bei der Produktion zu Todesopfern. Vor allem in Indien werden auch Kinder zur Herstellung von Feuerwerkskörpern gezwungen. Gehörten Feuerwerke im Barock noch zur militärischen Abschlussprüfung für Armeeangehörige mit Zugang zu Sprengstoff, ist der private Verkauf und Umgang mit Feuerwerk heute nur vom Alter des Käufers abhängig und zudem im online-Versand nur schwer zu kontrollieren. Entsprechend gefährlich kann sich der Umgang gestalten. Die Niederlande und Finnland wurden zum Vorreiter beim Schutz vor Verletzungen durch privates Feuerwerk, weil dort der unkontrollierte Gebrauch von privatem Feuerwerk zu zahlreichen, auch sehr schweren Verletzungen geführt hatte. Die Inzidenz der Verletzungen konnte dort durch Informationskampagnen und gesetzliche Regelungen in den letzten 20 Jahren auf die Hälfte bzw. ein Viertel reduziert werden. In Ländern wie der Schweiz und Frankreich ist privates Feuerwerk zum Jahreswechsel kaum verbreitet, oder wie in Australien regional verboten, was zur einer nahezu vollständigen Reduktion von Augenverletzungen geführt hat.

Das Verkaufsverbot von privatem Silvesterfeuerwerk 2020/21 führte zu einer deutlichen Abnahme der Verletzungen im Vergleich zu den Vorjahren.

Seit dem Jahreswechsel 2016/17 dokumentieren wir anonymisiert und deutschlandweit Daten aus notdienstleistenden Augenkliniken, um Anzahl und Schwere der Augenverletzungen, Informationen über die Verletzten und den Unfallhergang zu erfassen. So konnten wir in den Tagen um Silvester 2016 bis 2019 pro Jahr rund 500 Augenverletzungen durch Pyrotechnik dokumentieren, davon war rund ein Viertel der Patienten so schwer verletzt, dass eine stationäre Behandlung notwendig wurde. Der Anteil der Minderjährigen betrug bis zu 40 %, während ihr Anteil in der Gesamtbevölkerung bei 13 % liegt. Mehr als die Hälfte der Patienten gab an, den auslösenden Feuerwerkskörper nicht selbst gezündet zu haben oder in einer unklaren Situation verletzt worden zu sein, was das Risiko der Gefährdung Unbeteiligter klarmacht.

Zum Jahreswechsel 2020/21 wurde zur Entlastung der Krankenhäuser in der SarsCov2-Pandemie ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper ausgesprochen: es hatte eine deutliche Reduzierung der Verletztenzahl auf 79 zur Folge. Außerdem fiel der Anteil der verletzten Minderjährigen auf 25%. Wir sehen also einen eindeutigen protektiven Effekt der Verkaufsbeschränkung.

Veröffentlichungen

- Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2025-10-16 | Journal article DOI: 10.1007/s00417-025-06970-y

- Spektrum von Feuerwerksverletzungen an einer Universitäts-Augenklinik nach dem COVID-19-Lockdown.

Ophthalmologie 2024 · 121:27–35

Framme, C., Book, B., Hufendiek, K., Panidou-Marschelke, E., Sinicin, E., Lindziute, M., Rauscher, J., Hamann, M., Agostini, H., Gabel-Pfisterer, A.

- Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2025 Apr;263(4):1157-1165. DOI: 10.1007/s00417-024-06677-6. Epub 2024 Dec 4.

- Pandemiebedingtes Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern in Deutschland führt zu einer deutlichen Abnahme der Augenverletzungen.

Ophthalmologie 2022 Volume · 119:1257–1266

Gabel-Pfisterer, A., Böhringer, D. & Agostini, H., stellvertretend für die Feuerwerks-Verletzungen-Studiengruppe

- Augenverletzungen durch Feuerwerks- und Knallkörper

Ophthalmologe 2019 · 116: 1136–1137

Gabel-Pfisterer, A., Böhringer, D. & Agostini, H.